Vol.27

プロダクトデザイナー

菊池光義さん

だれかのためになるようなものをつくり続けたい

仕事が忙しくても、酔っていても

父は大工でした。特別なにかを教わることはありませんでしたが、子どものころは余った端材をもらって遊んだりしていました。家にいるときはお酒を飲んでいて、いつも母に怒られていました。怒られても、奥の部屋に行ってこそこそ飲んでいましたけどね。父が「一緒に寝るぞ」って言って、僕をぎゅっと抱きしめて眠るんです。でもお酒くさいのが気になってぜんぜん眠れない。30分くらいして、父の腕からそっと抜け出したりしていました。ほかにも、父はよく映画館へ連れて行ってくれました。でも、父は映画の途中で寝てしまうんですよ。いまとなっては、どんなに仕事が忙しくても、酔っていても、僕たちのことを想って、いろいろやってくれていたのだと思います。

手を合わせると、力が湧いてくる

父は若いころに肝臓を痛めていたこともあり、僕が高校生3年生のときに亡くなりました。40代前半で急逝。あんなに元気だったのに、突然の出来事で本当に驚きました。若かったし、まだまだやりたいことがたくさんあったと思います。でも、父は自分でわかっていたのか、家族が困らないように準備ができていて。それでも父を亡くした喪失感は僕の中でとても大きいものでした。

いままで仏壇に手を合わせても、手を合わせる意味というか、これにどんな意味があるのかとか、そういうことが腑に落ちることはなかったのに、父が亡くなったあとで、手を合わせたときに、はじめて自分の心が落ちつきました。白木のお位牌から、四十九日が過ぎて、自然と僕も家族も心の整理ができてきた。不思議なものですね。

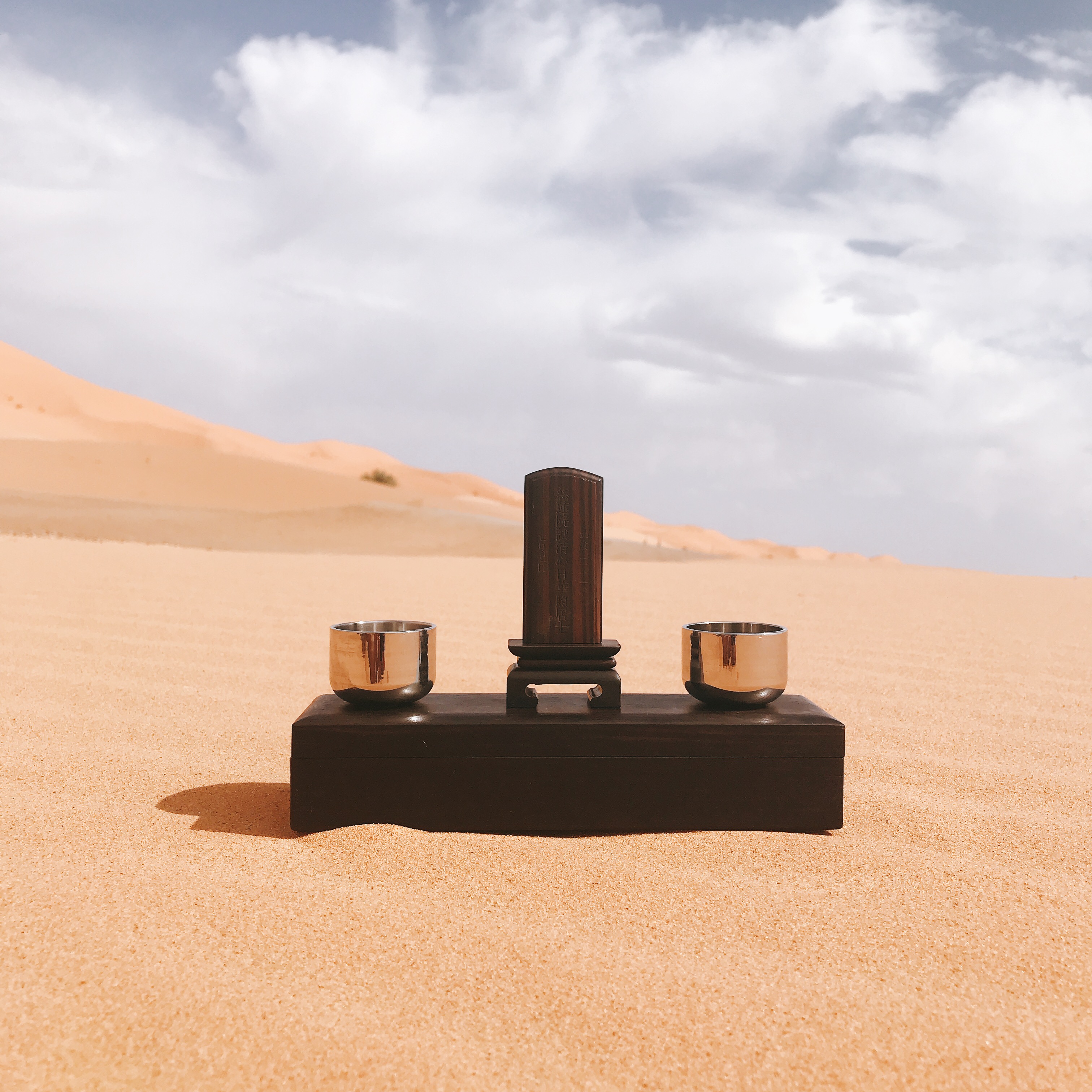

大学進学のために上京してからは、実家の仏壇に手を合わせる機会が少なくなりました。父をもっと身近に感じられたらいいのに。そんな気持ちをかたちにしたのが「旅する仏壇」です。大事な仕事の前にはおりんを鳴らして背筋を整えて、仏壇に手を合わせています。父が見守ってくれているような気がして、力が湧いてきます。

世界一周旅行中の「旅する仏壇」、サハラ砂漠(モロッコ)

その先にいる人のために

父は生前に海外旅行に行ったことがありませんでした。そこで、一昨年に世界一周旅行をしたときに、旅する仏壇を持っていくことにしました。世界のあちこちでおもしろいことがたくさんありましたが、その中でも、インドでの体験は特に印象的でした。

火葬場を見に行ったときのこと。死者を弔うための薪代を恵んでくれと言われてお金を渡したら、その人は薪を買わずにいなくなってしまった。ホテルまでの帰り道で、たまたま彼を見つけたので、強く問い詰めていたら、かえって彼の仲間に囲まれてしまって。身の危険を感じて、「このお金の半分はあなたにあげるけど、半分は薪を買ってほしい。僕は宗教を勉強している。その僕のインドに対するリスペクトの気持ちをわかってほしい」と必死になって伝えたら、なぜか急に理解してくれて、いっしょに薪を買いに行ってくれました(笑)。

世界一周旅行から帰ってきて、働き方に対する考え方が変わりました。これまではなんでも引き受けて、仕事でいっぱいいっぱいになってしまうことが多かった。でも、少し先を見据えたうえで、いまなにをすべきかを決めるようになりました。ものづくりの先には必ず使ってくれる人がいる。大切な人を想うように、その先にいる人のためにどれだけ心を通わせられるか。どれだけ想うことができるか。それが大事だと思っています。だれかのためになるようなものをつくり続けたいです。

(聞き手=加納沙樹、撮影=平野有希)