Vol.107

放送作家

遠藤敦司さん

すばらしい人に出会うこと「も」ある。

土地に惹かれて

生まれは山梨の甲府ですが、その後、会津、東京と移り住んで、戦争が激しくなると家族で北海道の旭川へ疎開しました。終戦後は高校まで旭川で過ごし、映画を学ぶために日本大学芸術学部に入学しました。兄と弟がいましてね、兄は演出家・劇作家として、弟はグラフィックデザイナー・版画家として、わたしは映画の道へ、それぞれ進んでいきました。

大学卒業後は東映の入社試験を受けたのですが、試験内容があまりにもくだらないので、こんなのは落ちてもいいやとおもったら、ほんとうに落ちちゃってね。それで北海道にもどって、地元の出版社で『サンデー旭川』という雑誌の編集を手伝っていました。その仕事がおもしろくってね。自分の好きな映画や音楽の記事ばかりを書いていました。

遠藤さんがHBCに就職したころの『サンデー旭川』(昭和30年4月10日発行・通巻21号)

出版社を辞めたあと、2年間ほど北海道放送(HBC)に勤めました。しかし、どうしても映画の仕事がやりたくて、再度上京しました。上京後、映画の現場に潜り込むことができたのですが、入った制作会社が潰れてしまってね。それでも東京に残って、ラジオ番組の制作に携わることになりました。あるとき、「台本を書いてみるか?」と言われて、それが放送作家としてのスタートでした。

それからしばらく経って、すっかりテレビ番組の仕事が中心になっていたころ、群馬テレビから番組制作の依頼がありました。群馬なんて、はじめは興味もなかったけれど、何度も群馬へ取材に行っているうちに、いつの間にか群馬が好きになっちゃった(笑)。結局、『群馬に生きる』(群馬テレビ)の脚本を8年間も担当しました。いまでは群馬に住んでいます。不思議なものです。

チェロと朗読

群馬に来てから、群馬テレビの元アナウンサーらに声をかけて、前橋朗読研究会「BREATH」をはじめました。せっかく声の仕事をしていたんだから、その技術を朗読で表現してみたらどうか、と。研究会では毎年、朗読公演も企画しています。最初の公演から数えて30年以上が経ちました。

朗読会を続けていくうちに、いつしか朗読に音楽を取り入れたいと考えるようになりました。そこで朗読塾の生徒からの紹介で、群馬交響楽団(以下、群響)の首席チェロ奏者だったレオニード・グルチンさんと会うことになりました。群響の演奏会後、喫茶店でグルチンさんに朗読公演への出演を依頼しました。自分たちには資金がないことも正直に伝えると、グルチンさんは逆に朗読会を援助すると言い出したのです。もちろん断りましたが、その気持ちがうれしかった。

朗読公演では、グルチンさんのチェロと、奥さまのユリヤ・レヴさんのピアノが奏でられました。彼らの演奏と朗読のマッチングはすばらしかったですね。それから、プーシキンの作品をあつかった異言語交流も行いました。朗読者は翻訳された詩を朗読し、グルチンさんはチェロを弾きながら、ロシア語でプーシキンの詩の原文を朗読する。それは見事でしたね。ロシア語を知らなくても、なにか感じるものがある。不思議な感覚でした。

在りし日のレオニード・グルチンさん(添川紀子氏提供)

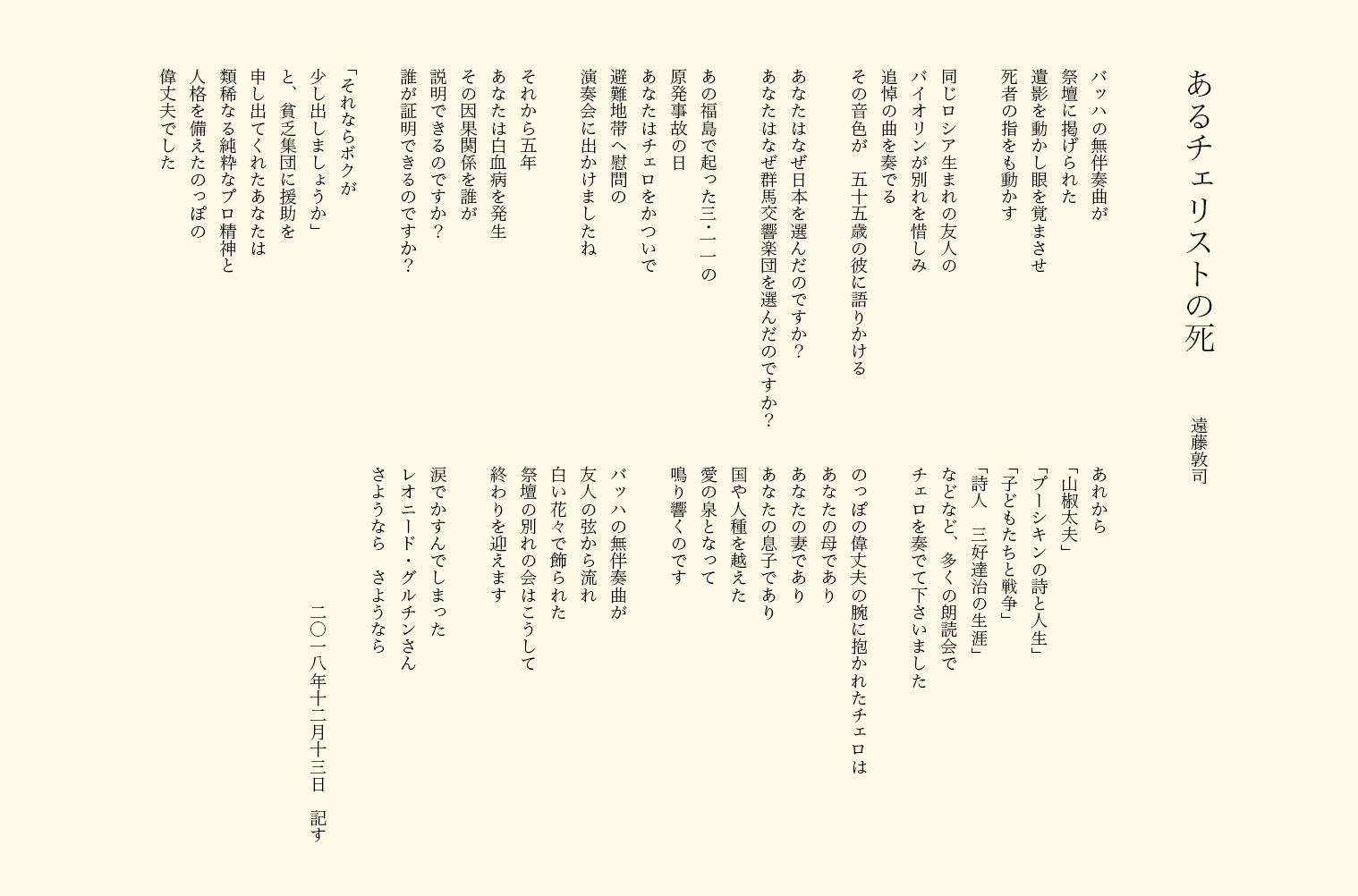

最期の詩(うた)

グルチンさんが突然亡くなって、もう5年が経ちました。ロシアのサンクトペテルブルクに生まれて、日本好きが高じ、1999年に日本センチュリー交響楽団(大阪)へ加入。翌年、群響へ移りました。高崎の市民オーケストラが、群響へと成長する実話に基づいた映画『ここに泉あり』(1955年、今井正監督)を観たことがきっかけだそうです。

群響加入後は日本の音楽教育にも熱心に取り組んでいました。若手チェリストを弟子に取り、前橋ではジュニアオーケストラを作って、子どもたちにも指導を行っていました。2011年の東日本大震災のときには、自ら車を運転して被災地でチェロを演奏したといいます。朗読公演で戦争を題材にした詩を取り扱ったときには、反戦も訴えていました。いま、彼が生きていたら何を思うでしょう。惜しい人を亡くしました。葬儀では、グルチンさんのご友人がバイオリンを奏でました。涙が溢れました。そして、わたしはグルチンさんに詩を書きました。

わたしは人と接することが好きです。人は自分にないものを持っている。それは必ず勉強になるはずです。だから、どんな人にも話しかけてきました。もちろん、人との出会いは偶然です。でも、すばらしい人に出会うこともありますから。

(聞き手・撮影=岡部悟志)