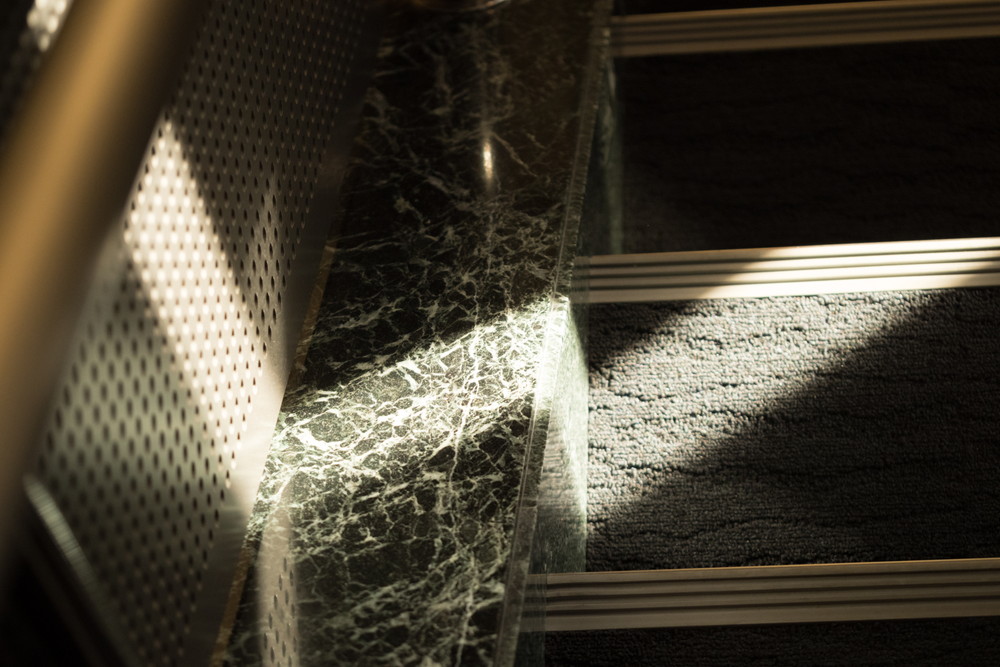

第8夜

高いところから

振り返っても戻れないならば、呼びかけても帰れないならば、振り返らず、呼びかけず、すべて忘れてしまえばいい。けれど、それもまた、許されず。高くかざした手の先にわたしは何を求めているのだろう。

この世は舞台、人はみな役者。

――『お気に召すまま』シェイクスピア

この前、グローブ座の桟敷席の欄干から身を乗り出すようにして平土間に集う観客を眺めていたら、人々のざわめきの中に自分の体が溶け込んでいくように感じられて、あっと落ちそうになった。風が葉をゆする音とか、鉄道の線路がきしむ音とか、そういう音のかたまりと同じようなものとして、街のざわめきがあると思っていたけれど、そこに人を引き込む力があることにはじめて気がついた。ざわめきは声だった。

ざわめきが話していたのは、舞台はこの世の一部であること。舞台とこの世は、分離しながら同居していること。舞台とこの世の境ははっきりしているようで、あいまいなこと。そんな声を聞いているうちに、しだいに舞台とこの世の境がぼんやりと薄らいできて、そうしてしずかに舞台の幕が上がる。

空に手をかざした役者の声が心に刺さるたびに、戻れない日々の映像が目に浮かんでは消えて、胸をしめつける。それとも? 心の襞(ひだ)か皺(しわ)か、この世の舞台で役を演じているうちに、人はみな歳をとり、力を得る。戻れるものなら、帰れるものなら――。ああ、この胸をしめつける力の強さよ。

舞台の役者が演じる世界があるならば、その舞台を見ているわたしの世界もあって、もしかしたら、舞台の役者を見ているわたしをさらに高いところから見ている世界もあるのかもしれない。いつかわたしが人生の舞台を降りて、あるいは、もっと高い高いところへ上がったときに、そこから見る景色はどんなものだろう。そこでもやはり、生きるのはたいへんだと、こぼしているだろうか。

🖊 平野有希